Expositions virtuelles des Musées de la Région Centre

Allégories autour de l'eau

Connue dès l’antiquité, l’allégorie s’épanouit à la Renaissance. Elle est codifiée au XVIIe et XVIIIe siècle, période au cours de laquelle elle est particulièrement prisée en littérature et dans les arts. L’homme utilise l’allégorie afin de concéder une place plus importante à une valeur naturelle ou inanimée. Selon Raymond de Petity dans son « Manuel des artistes ou dictionnaire des emblèmes et allégories » (1770), l’allégorie apparaît comme « une manière poétique d’exprimer avec peu de figures et même parfois une seule, un grand sujet ». L’eau, élément naturel par excellence, à la fois, créateur et destructeur, avec ses nombreux sens, s’est vue, dans de nombreux récits mythologiques, doté d’un corps humain. Représentée à l’état naturel, dans un paysage ou sortant d’une urne, elle peut également être un attribut valorisant les qualités d’une personne, une vertu ou un thème comme celui de la sensualité, sous-jacent dans l’iconographie du bain.

L'eau personnifiée

La personnification est une formule couramment utilisée depuis l’antiquité. Elle consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou un corps inanimé. Les éléments de la nature sont les premiers à avoir été personnifiés.

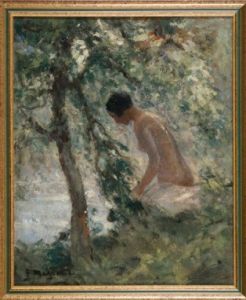

Le bain

Le thème du bain a eu, au cours des siècles, une fortune iconographique abondante et diversifiée mettant en valeur les usages, les rites, l’hygiène, la santé ou encore le plaisir et l’érotisme.

L'eau comme attribut

L’eau, transparente et liquide s’écoulant d’un vase devient un attribut permettant la construction d’une allégorie, idée abstraite ou un concept moral difficile à représenter directement. L’iconographie de Cesare Ripa traduit en Français par Jean Baudoin en 1636, était au XVIIe siècle, un véritable manuel codifié guidant les artistes dans leur création.