Expositions virtuelles des Musées de la Région Centre

La guerre : de la source d'inspiration à la dénonciation

En 1667, André Phélibien (architecte français) propose à l’Académie royale de peinture et de sculpture dont il est le secrétaire perpétuel une hiérarchie des genres en peinture. Avec le paysage, la nature morte et le portrait, certaines peintures de bataille font partie du petit genre par opposition au grand genre auquel appartient la peinture d’histoire. Ces tableaux, souvent de petit format, représentent des scènes d’affrontement non identifiables, sans héros et sans histoire. Jusqu’au XIXe siècle, le sujet devient un exercice dans lequel se spécialisent de nombreux peintres tels que Jacques Courtois en France, Pieter Meulener (Chocs de cavalerie entre impériaux et suédois, 1631 et 1648, château de Blois) et Francesco Graziani en Italie (Combats entre Turcs et Chrétiens, XVIIIe siècle, château de Blois). Ces chocs de cavalerie sont destinés à un public de collectionneurs simplement séduit par le thème pictural. Ils mettent en scène des cavaliers contemporains et évoquent la violence du mouvement et le désordre des combattants dans un paysage voilé par de sombres effets atmosphériques.

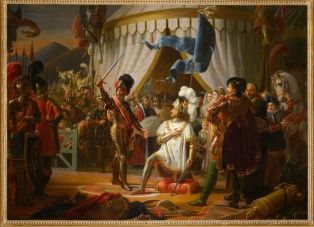

Le regain d’intérêt pour l’histoire de France au début du XIXe siècle, trouve son écho dans le style troubadour. Les artistes s’attachent à représenter les épisodes anecdotiques de l’histoire dans des tableaux de petit format, les scènes de batailles montrant le courage et la valeur des héros sont abondantes. Ainsi, Louis Ducis représente François Ier armé chevalier par Bayard (1817, château de Blois) et Auguste Hyacinthe Debay La bataille de Dreux (début du XIXe siècle, musée d’art et d’histoire de Dreux) avec le même souci du détail dans la représentation des armes, des armures et des costumes. La réalisation d'une scène de bataille est, pour un peintre, l'occasion de démontrer toute la virtuosité de sa manière.

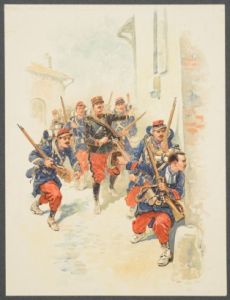

Attentifs aux petits faits de l’histoire, beaucoup d'artistes du XIXe siècle s’intéressent également à la figure du soldat et produisent de nombreux croquis sur le vif ou d'imagination. Les sujets militaires dessinés ou peints par Auguste Raffet (1804 – 1860), Maurice Sand (1823-1889) ou plus tardivement Bernard Naudin (1876 – 1946) ont pour caractéristiques communes un style rapide, un sens de l’observation précis et un certain goût pour la recherche de détails anecdotiques. Les sujets représentés sont souvent de simples soldats au repos, en uniforme, tenant les armes. Raffet et Sand restent les principaux illustrateurs de la légende napoléonienne alors que Naudin met en valeur les soldats-citoyens de la République. La majorité de ces artistes connaissent la réalité des combats, suivant les armées dans leurs déplacements.

Au début du XXe siècle, le témoignage photographique priment sur les représentations artistiques pour inscrire les évènements militaires dans les mémoires. Elle est considérée, au moment où éclate la Première Guerre mondiale, comme le meilleur moyen de s’approcher de la réalité des évènements. Ainsi, de nombreux clichés sont pris avec des appareils de formats divers par des photographes professionnels ou amateurs, souvent des combattants partis avec leur matériel personnel comme l’explorateur Louis Gain (Lot de vue stéréoscopiques, 1914-1918, musée d’art et d’histoire de Dreux). Il rend compte de la vie des soldats au front ou dans les tranchés ainsi que des destructions sur les monuments. Cependant, les scènes de bataille, restent particulièrement rares parmi les photographies récupérées.

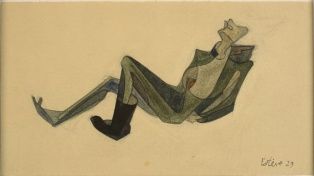

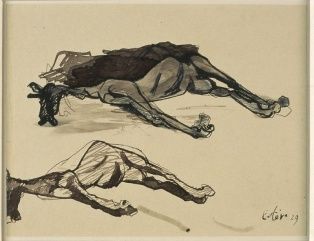

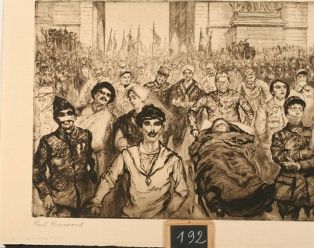

Dans l’art, les ravages causés par les guerres sont représentés à partir du XVIIe siècle. L’œuvre gravé de Jacques Callot, Les Horreurs et les misères de la guerre, en 1633, dénonce pour la première fois les méfaits des conflits armés, notamment sur les populations civiles (pillages, viols, pillages, châtiments…). Cependant, ce n'est que lors des campagnes napoléoniennes, que les victimes prennent véritablement figures de héros sous le pinceau de Francisco de Goya, dans le Tres de Mayo (musée de Prado, Madrid), dénonçant les horreurs commises par les armées impériales en Espagne. Par la suite, les artistes n’auront de cesse de s’engager de plus en plus dans la dénonciation universelle de la guerre. Avec le traumatisme causé par le premier conflit mondial, les horizons désertiques et les corps meurtris déshumanisés sont les éléments récurrents de l’iconographie comme le montrent les premières études du peintre Maurice Estève pour un tableau intitulé Les oubliés qui n’a jamais été réalisé. Certains artistes livrent au contraire des représentations réalistes témoignant de l’état de nombreux soldats laissés handicapés par la guerre comme Paul Renouard avec les Gueules Cassées (estampe, château de Blois) en 1922.