Expositions virtuelles des Musées de la Région Centre

La guerre au spectacle

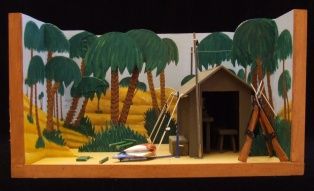

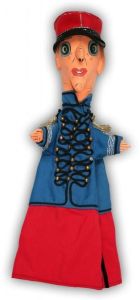

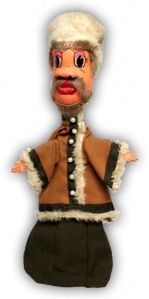

De l’impétueux général Boum dans La Grande-Duchesse de Gerolstein au fringant lieutenant de Champlatreux dans Mam’zelle Nitouche, le militaire a toujours tenu une place importante dans le répertoire théâtral. Mais si l’opérette a fortement contribué au prestige de l’uniforme, l’engouement pour le thème militaire a également touché tous les genres théâtraux : de la comédie au mélodrame, de la revue de comique troupier aux spectacles de marionnettes...

Quelques repères chronologiques :

En 1775, Le Déserteur est la première pièce de théâtre qui accorde un rôle de premier plan à l’armée. Bien qu’elle renvoie une image plutôt négative, cette pièce va néanmoins marquer le début au théâtre d’un intérêt pour la thématique militaire.

Avec la Révolution française, l’image du soldat va ensuite se transformer, chaque citoyen étant désormais un soldat potentiel.

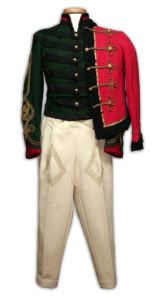

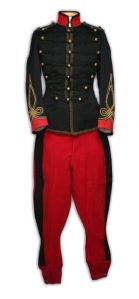

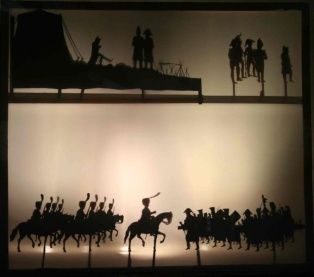

Sous l’Empire, Napoléon Ier va inspirer le théâtre et donner naissance au personnage scénique du beau militaire. La légende napoléonienne y est dès lors exaltée, le soldat devient le gardien des valeurs et des vertus françaises. L’uniforme est désormais synonyme de prestige. Parallèlement, l’opéra-comique développe timidement l’image du brave et héroïque militaire, notamment dans la pièce de Scribe et Boieldieu, La Dame blanche.

A partir de 1830, une vague de spectacles sur l’épopée napoléonienne et la vie de l’empereur émerge. C’est dans ce contexte que Donizetti écrit en 1840 La Fille du Régiment, qui deviendra le modèle de nombreuses opérettes cocardières.

L’avènement de Napoléon III amplifie encore la faveur du genre militaire et patriotique, notamment à travers les splendides opérettes de Jacques Offenbach (La Fille du tambour-major, La Grande-Duchesse de Gerolstein...).

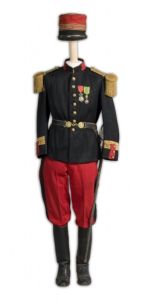

Avec le traumatisme de la défaite face aux Allemands en 1870, fleurissent de multiples œuvres dramatiques exacerbant le patriotisme (Les Oberlé, Le Sang français, Le Légionnaire…). De cette tendance naissent également nombre de vaudevilles militaires qui tournent en dérision la vie au régiment et la confrontation de milieux sociaux opposés, conséquence immédiate de la conscription rendue obligatoire à partir de 1872. La pièce la plus emblématique de ce genre théâtral reste sans conteste Tire-au-flanc, d’André Mouëzy-Éon et André Sylvane, à l’affiche de tous les théâtres itinérants au début du XXe siècle.

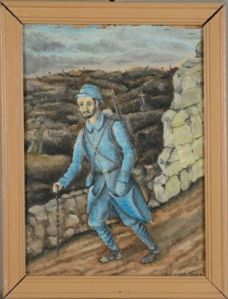

Le Première Guerre mondiale voit l’émergence d’un courant antimilitariste plus visible dans le répertoire théâtral, mais rares sont les pièces abordant ouvertement les blessures de la Grande Guerre.

Après le Seconde Guerre mondiale, quelques drames patriotiques voient le jour et font revivre les heures sombres de l’Occupation et les combats de la Libération, à l’instar de Ceux du Maquis, écrit par Jean Créteur en 1945.

La disparition des derniers théâtres démontables dans les années 1960-1970 fera définitivement tomber le répertoire militaire dans l’oubli scénique.

Benoît Têtu, musée du théâtre forain, Artenay