Expositions virtuelles des Musées de la Région Centre

Les misères de la guerre

Lorsque l’un des camps sort vainqueur d’un conflit, l’autre subit la défaite. Cet échec militaire engendre l’emprisonnement d’une partie des combattants dont le traitement dépend des ressources, des considérations sociales et des politiques des belligérants victorieux. Si à certaines époques, ils sont massacrés afin de soumettre plus rapidement le camp adverse, l’empire romain en fait des esclaves. La valeur marchande des prisonniers peut également être prise en considération, ainsi que leur force de travail. Ils sont alors mis au fer, comme en témoigne le maillon articulé d’une entrave, datée du XVe siècle, retrouvée dans les fouilles du donjon du château de Mehun-sur-Yèvre. Il faut attendre les différentes conventions de Genève (1864, 1906, 1929, 1949, 1977, 2005), qui définissent les règles de protection des personnes en cas de conflit armé, pour que les prisonniers de guerre soient protégés.

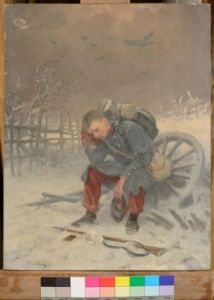

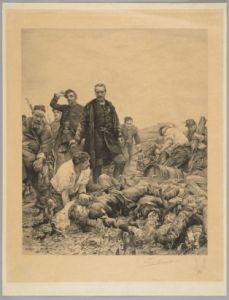

Quelle que soit l’issue d’une guerre ou d’une bataille, les deux camps souffrent de lourdes pertes humaines et de nombreux blessés. Au fil des époques, l’évolution des blessures de guerre suit essentiellement la typologie des conflits (guerre de mouvement, de position…) et l’histoire de l’armement (armes blanches, armes à feu, explosif, nucléaire, chimique, bactériologique…). Néanmoins, avant la guerre franco-prussienne de 1870, les maladies infectieuses sont souvent la première cause de mortalité chez les soldats. Dès la fin du XVIIIe siècle, on met en place un système d’ambulance pour porter les soins aux blessés au plus tôt, sur le champ de bataille.

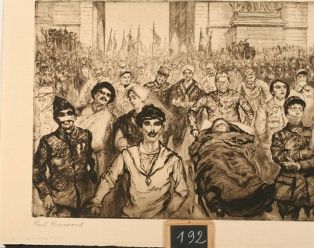

Pendant la Première Guerre mondiale, la gestion des blessés s’organise sur quatre niveaux : les premiers soins sont apportés, sur le terrain, par des brancardiers, les blessés sont ensuite acheminés à l'infirmerie sur le front, puis à l'hôpital d'orientation et d'évacuation, et enfin transférés dans les hôpitaux de l'arrière. En 1918, à la fin de la guerre, en plus des 9 millions de mort, 6,5 millions de soldats reviennent gravement handicapés par les blessures reçues au combat. Amputés, aveugles, gazés, défigurés, ces invalides sont surnommés les "Gueules Cassées". Témoins de ce traumatisme, les artistes comme Paul Renouard livrent les portraits particulièrement réalistes de ces hommes. Le 21 juin 1921, une quarantaine de soldats blessés au visage créent l'Union des Blessés de la Face. On voit alors se multiplier les fédérations de blessés de guerre, afin d’apporter un soutien psychologique et financier aux innombrables blessés comme l’atteste le drapeau de la Société des Mutilés de guerre de Loir-et Cher, dont le château de Blois conserve un drapeau.