Expositions virtuelles des Musées de la Région Centre

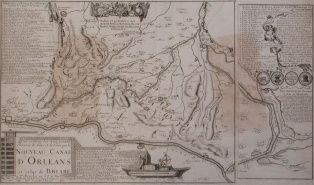

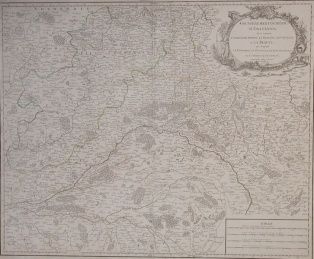

Cartographie du réseau hydrographique

Dès l’Antiquité, les hommes ont cherché à représenter leur territoire et à mémoriser des itinéraires. Les Grecs anciens ont élaboré un système de représentation du monde, en imaginant dès le VIIe siècle avant J.-C. la rotondité de la Terre, et jeté les premières bases de la cartographie. Parmi les phénomènes cartographiés, le réseau hydrographique - océans, mers, lacs, cours d’eau - occupe une place de premier plan. Dans la vision du géographe grec Ptolémée, au IIe siècle après J.-C., la surface habitée de la Terre, l’œcoumène, est ainsi isolée par un océan infranchissable.

Au XIVe siècle en Italie, en lien avec l’essor du commerce maritime, se développe une nouvelle forme de représentation cartographique, fruit des observations faites par les marins : les « portulans ». Ces derniers, d’abord des recueils de textes décrivant les côtes et les ports, désignèrent par la suite des cartes nautiques sur parchemin figurant îles, abris et amers nécessaires à l’identification des rivages par les navigateurs.

Avec la réalisation de la carte de Cassini, lancée en 1747 sous les auspices de l’Académie des Sciences, la cartographie du réseau hydrographique français devient plus précise. Aujourd’hui, capteurs numériques et instruments en orbite ont totalement révolutionné la cartographie : l’observation répétée d’un territoire depuis l’espace permet désormais de suivre de manière dynamique, via des modèles mathématiques de prévision, l’état des océans et des grands fleuves.